RL Differenzierer berechnen

Rechner und Formeln zur Berechnung eines RL Differenzierglieds

RL Differenzierer Rechner

RL Differenzierglied

Mit dieser Funktion können die Eigenschaften eines Differenzierglieds aus einem Widerstand und einer Spule berechnet werden. Die Funktion berechnet die Spule, den Widerstand oder die Periodendauer bzw. die Frequenz.

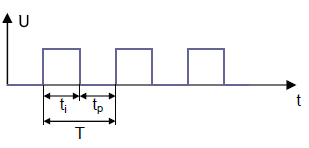

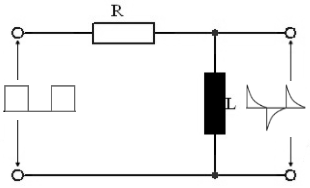

Schaltungsdiagramm & Signale

T = Periode, t1 = Impuls

Funktionsweise

Das Differenzierglied funktioniert als Impulsformerstufe. Das RL-Glied erzeugt aus einer Rechteckspannung am Eingang eine impulsartige Wechselspannung am Ausgang der Schaltung.

Zeitkonstante

τ (Tau) bestimmt das Zeitverhalten des Differenzierers.

Beispielrechnungen

Praktische Rechenbeispiele

Beispiel 1: Audio-Impulsgenerator

Gegeben: L = 10 mH, R = 100 Ω, Impulsbreite t1 = 1 ms

Beispiel 2: Digitale Flanken-Detektion

Gegeben: L = 1 µH, Impulsbreite t1 = 100 ns, τ = 20 ns

Beispiel 3: HF-Impulsgenerator

Gegeben: R = 50 Ω, t1 = 10 ns, τ = 2 ns

Optimale Verhältnisse

Impulslänge zu Zeitkonstante:

Typische Anwendungen:

RL Differenzierer - Theorie und Formeln

Was ist ein RL Differenzierer?

Ein RL-Differenzierer ist eine Impulsformerschaltung, die aus Rechteckimpulsen kurze, nadelförmige Impulse erzeugt. Das Ausgangssignal entspricht näherungsweise der mathematischen Ableitung des Eingangssignals. Die Zeitkonstante τ = L/R bestimmt die Eigenschaften der Impulsformung.

Berechnungsformeln

Zeitkonstante und Grundformeln

Zeitkonstante

Bestimmt das Zeitverhalten der Schaltung

Widerstand berechnen

Widerstand für gewünschte Zeitkonstante

Induktivität berechnen

Induktivität für gewünschte Zeitkonstante

Übertragungsfunktion

Laplace-Übertragungsfunktion

Impulsverhältnisse für optimale Differenzierung

5τ-Regel

Grundregel für gute Differenzierung

10τ-Regel

Optimale Differenzierung mit kurzen Impulsen

Universelle Formel

n = 5 für grundlegende, n = 10 für optimale Differenzierung

Signalverhalten und Ausgangskenngrößen

Impulsbreite (Ausgang)

Breite der Ausgangsnadelimpulse

Amplitude (relativ)

Höhe der Ausgangsnadelimpulse

Impulsverhalten

- Positive Flanke: Positiver Ausgangsnadelimpuls

- Negative Flanke: Negativer Ausgangsnadelimpuls

- Konstante Spannung: Kein Ausgangssignal

- Impulsdauer: Etwa 2-3 Zeitkonstanten

Design-Regeln und Optimierung

Spulenauswahl

- Niedrige Frequenzen: mH-Bereich

- Audio/Digital: µH-Bereich

- HF/Impuls: nH-Bereich

- Güte: Möglichst hohe Güte verwenden

Widerstandsauswahl

- Impedanzanpassung: An Quelle/Last anpassen

- Bandbreite: Kleinerer R = größere Bandbreite

- Rauschen: Kompromiss zwischen R und Bandbreite

- Belastbarkeit: Ausreichende Leistung

Praktische Anwendungen

Signal-Processing:

HF-Technik:

Digitaltechnik:

Design-Hinweise

Wichtige Designaspekte

- Zeitkonstante: τ sollte 5-10 mal kleiner als Impulsbreite sein

- Bandbreite: f₃dB ≈ 1/(2πτ) - begrenzt die maximale Arbeitsfrequenz

- Impedanzanpassung: R sollte zur Systemimpedanz passen

- Parasitäre Effekte: Spulen-Eigenkapazität bei hohen Frequenzen beachten

- Sättigung: Spulenkern darf bei großen Strömen nicht sättigen

- Temperatur: Temperaturdrift von L und R berücksichtigen

Signalverhalten

Charakteristische Eigenschaften

- Eingangssignal: Rechteckimpulse mit definierten Flanken

- Ausgangssignal: Kurze Nadelimpulse bei jeder Flanke

- Positive Flanke: Positiver Ausgangsnadelimpuls

- Negative Flanke: Negativer Ausgangsnadelimpuls

- Impulsdauer: Etwa 2,2 Zeitkonstanten (10%-90% Kriterium)

- Amplitude: Abhängig vom Verhältnis τ/t₁